|

Medical Information Network for Divers Education and Research

論文 52

各種潜水における減圧傷害

鈴木 信哉 自衛隊中央病院

潜水に起因する障害は、潜水の様式や方法により、障害の種類や部位、発生頻度が違ってくる。

1 素潜り潜水における減圧障害等

1)

長時間繰り返し素潜りによる障害

素潜りにおける減圧障害は広く一般には知られていないが、素潜り漁を長時間行った後に関節痛や麻痺が発

生して、再圧治療で寛解することが以前から知られている。

Moonら1)は素潜りと脳の減圧障害について展望を述べているが、短時間の水面待機で頻回に素潜りを長時

間行う場合、脳組織内の窒素は過飽和状態になるにしても、脳血流は速いため通常であれば脳実質内の気泡形

成はなく、減圧障害が起きるとすれば末梢体組織の窒素過飽和による静脈性気泡及び動脈ガス塞栓の可能性が

あるとしている。

具体的には素潜りで脳の減圧障害が発症してMRI所見をみとめる場合、その原因として動脈ガス塞栓、境界

領域梗塞、静脈性気泡の肺内シャント及び脳における小血管障害の可能性があると述べている。Tamakiら2)

素潜り漁を長時間行った後に脳障害を来した例を報告し、マイクロバブルへの頻回曝露が小血管障害を引き起

こす可能性を指摘している。

マイクロバブルよる血管内皮細胞障害について、Kobayashiら3)は、牛大動脈皮細胞にマイクロピペットで

直接気泡を接触させて検討している。また、マイクロバブル曝露の長期的影響については、素潜りではないが、

空気潜水において潜水経験の多いダイバーに複雑課題反応時間の遅れをKowalskiら4)が、無症候のダイバーに

における脳 MRI高信号と右左シャントとの関係をGemppら5)が報告している。

なお、空気飽和潜水の減圧では、血小板の活性化と線溶系の亢進が循環血液中の気泡接触で起きる可能性が

指摘されている6)。

2)

潜降による肺気圧外傷の可能性

1960年代の呼吸生理学者の間から深深度素潜りを危険視する意見が出されていた。

ボイルの法則によって深度が大きくなるにつれ肺容積が小さくなるわけであるが、胸郭の動きの制限により、

ヒトは残気量よりも肺を小さくすることができないので、残気量よりも肺が小さくなるような深度では、肺内

は相対的に陰圧になり、肺出血などの気圧外傷(スクイーズ)を起こすと警告されていた。

それで、全肺気量と残気量に個人差があるものの、深度限界は、残気率(全肺気量TLCに対する残気量

RVの割合)が20%となる40mぐらいであると考えられていた。

しかしながら、Maiorca(イタリア)、Majol(フランス)、Croft(アメリカ)らは、競って深深度素潜り

に挑戦し、1965年に54m(Maiorca)、1966年に60.4m(Majol)、1967年に64.8m

(Croft)と肺のスクイーズを起こすことなく記録が達成された。

肺の中の空気を十分出した残気量位から素潜りを実施させても、深度による胸腔内圧の変化がほとんどなく、

スクイーズをが起きないことを観察したCraig2)は、抹消にある血液が中心(胸郭内)に移動するために肺気

量を残気量よりも少なくすることができると考察している。

Craigの実証により潜降による肺気圧外傷は起きないとされていたが、Henckes7)は呼気位の素潜りで肺

スクイーズを起こした症例を報告した。深度5m を繰り返して呼気位で潜降する素潜りを2時間行った最後の

潜水時にしゃっくりを起こし、浮上後に血痰、胸痛、咳嗽が出現しており、胸部CT検査では気縦隔所見がみら

れたことから、浸水性肺水腫、肺気圧外傷、気縦隔が複合的に起きた可能性がある。

3)

Glossopharyngeal Insufflation(舌咽頭空気吸入法)による空気塞栓症

近年フリーダイビング(素潜り)競技会では意識消失する例が散見されるが、意識的に空気を肺活量以上に

詰め込むGlossopharyngeal Insufflation(舌咽頭空気吸入法)により空気塞栓症が起きることがある8)9)10)。

Skiらは、6名の素潜りダイバーにGlossopharyngeal Insufflationさせて検証しており、肺活量以上に平均

で1.4L(0.77-2.19L)が肺に詰め込まれ、中心静脈圧は4mmHgから22mmHg に上昇し、心臓ドップラーエコーでは

気泡の検出はなく神経学的所見もなかったが、胸部CTにて気縦隔が4名に認められたと報告している。

4)

高血圧による脳出血の可能性

Ferrignoら11)は、素潜りの世界記録保持者であったエリートダイバーに水温25℃で5分間の過換気後に

潜りさせ、素潜り中の循環動態を観血的にモニタリングしたところ、血圧が潜水前に160/80mmHg であったもの

が潜水中に290/150mmHg(最大で345mmHg)という異常高値を記録したことを報告している。

素潜りにおける異常高血圧により脳出血のリスクが高くなることを示唆するものであるが、Sieberらが開発

した非侵襲的血圧計12)を用いた2m プールの検討では、静的及び動的素潜り中は緩やかな血圧上昇となること

が報告されており13)、素潜りと血圧については引き続き検討が必要である。

5)

上昇中水面近くでの意識消失(Shallow

water black-out)

換気調節に最も重要な要素は、動脈血の炭酸ガス分圧であり、動脈血の酸素分圧が50mmHg 以上の時は炭酸ガ

ス蓄積が単独で換気ドライブとなり、酸素分圧が50mmHg 以下になると炭酸ガス分圧の上昇とともに換気ドライ

ブが更に強くなる14)。

そのため、息こらえをする前に過換気をして血液中の炭酸ガス分圧を予め低くしておけば、炭酸ガスの蓄積

まで時間を要することになり、換気ドライブがかかるのが遅れ、長く息止めが可能になる。

しかしながら、素潜りの前に過換気を行って炭酸ガス分圧を下げて素潜りした場合は、炭酸ガスが産生され

て換気ドライブとなるほどの蓄積までに酸素が消費されて肺胞気酸素分圧は低下して、上昇(圧力が下がる)

に伴い肺胞気酸素分圧は物理的特性により急激に低下して、海底にいる間に意識消失するほどの酸素分圧の低

下がなくても、水面近くでは意識消失を来すレベルにまで低下してしまうことがある。

2 飽和潜水における減圧障害

飽和潜水では飽和潜水システムを用いて潜水を行う(図1)。概要を紹介すると、深深度においては、潜

水員は船の上などに設置された居住用タンク(deck decompression chamber、以下DDC といいう)の中で

ヘリウム酸素等のガスで作業を実施する深度まで加圧され、身体が慣れたところで移動用カプセル

(personnel transfer capsule、以下PTCという)に移乗し、加圧状態を維持したまま作業深度までPTC で

降ろされる。

作業深度に到達した時点でPTCのハッチが開き、潜水員は水中に出て作業を行う。作業終了後はPTC に戻り

、ハッチを閉めて圧力を維持したままPTCを引き上げ、船上のDDCに帰還する。DDC内の居住設備で食事と睡

眠を取りながら、高圧環境を維持して潜水作業を継続し、すべての作業が終了した時点で、DDC装置外の管制

員の操作によりゆっくりとDDCの減圧を行い大気圧にもどって飽和潜水を終了するため、深深度飽和潜水では

数週に及ぶDDC居住となることもある。

飽和潜水における減圧及び減圧障害の特徴としては、

(1)管制して確実に減圧をすることができる。

(2)潜水作業深度については、DDC居住深度により範囲があらかじめ設

定できる。

(3)階段減圧と異なり線状減圧では気泡検知が少なくなる傾向がある。

(4)ヘリウム酸素環境からの減圧だが、潜水開始段階の窒素分圧の変動に注意が必要である。

(5)飽和潜水中の減圧障害については、吸入酸素分圧を上げることと、DDC環境圧を上げて対処する。

(6)水面到着後の減圧障害の治療には、膝の疼痛などの軽症であっても米海軍再圧治療表6では不十分

であることがあり、米海軍再圧治療表7を一部変えて対応する場合もある。

(7)再圧治療時の再圧中に疼痛が増悪する例があるが、治療継続により

軽減する。

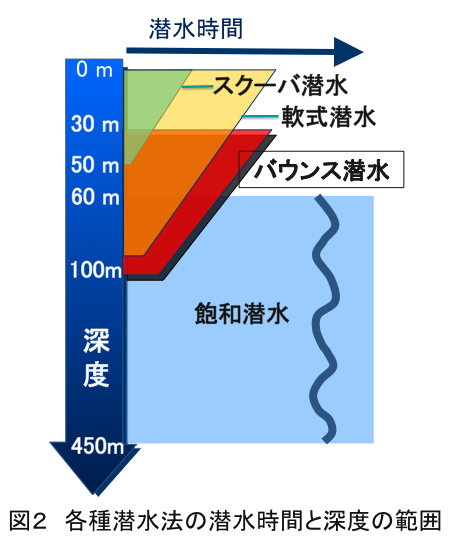

3 深深度混合ガス潜水による減圧障害

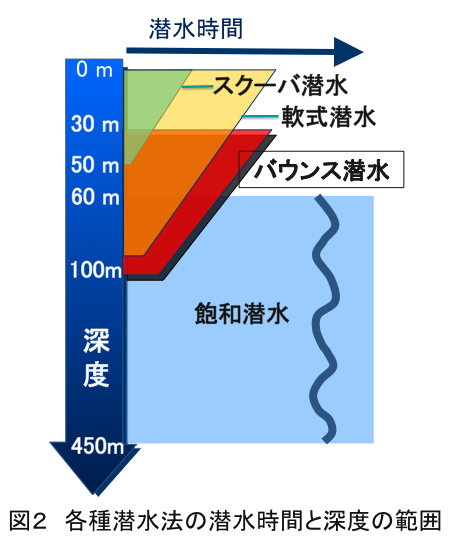

飽和潜水装置を利用して深度30mから100mにおいて短時間(2時間以内)で終了する潜水作業に適用するバウン

ス潜水あるいはPTC潜水と言われる潜水方法があり、PTC内拘束時間を4時間、総潜水時間は約20時間を限度に

している(図2)。

バウンス潜水の利点としては、

(1)飽和潜水と比較して減圧時間が短く、費用対効果がよい。

(2)水中減圧と比較して潜水員の負担が軽い上、減圧症発症の低減ができるため、より安全な減圧が可能

となる。

(3)潜水作業時間が長くなった場合には飽和潜水に移行が可能であるため柔軟な潜水計画を立てることが

できる。

(4) 減圧障害に罹患した場合には直ちにDDC内で再圧治療が可能である。

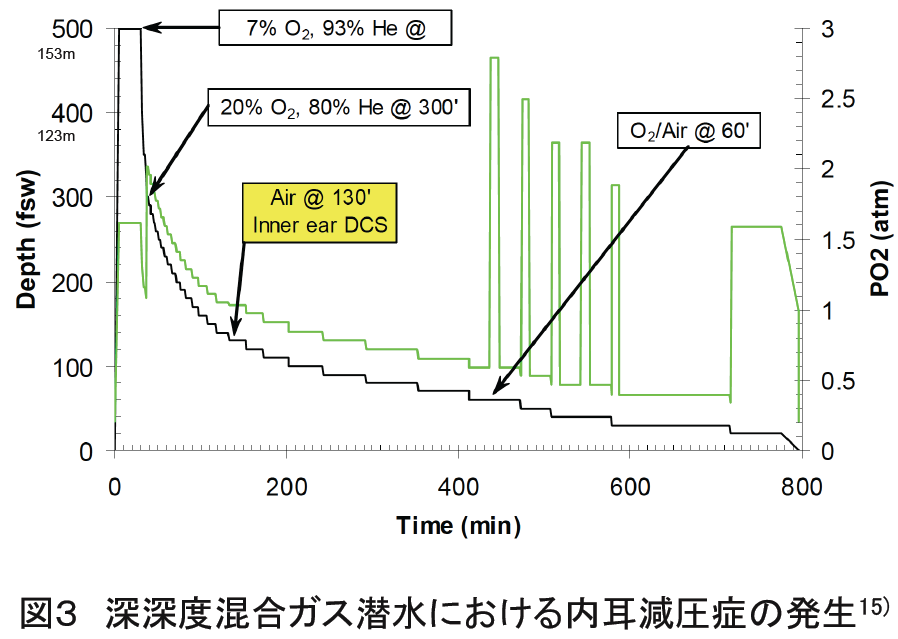

飽和潜水によらない深深度ヘリウム酸素潜水では、PTC内で減圧しながらDDCに帰還したあとにDDC内でヘリ

ウム酸素から空気に切り替える場合がある。

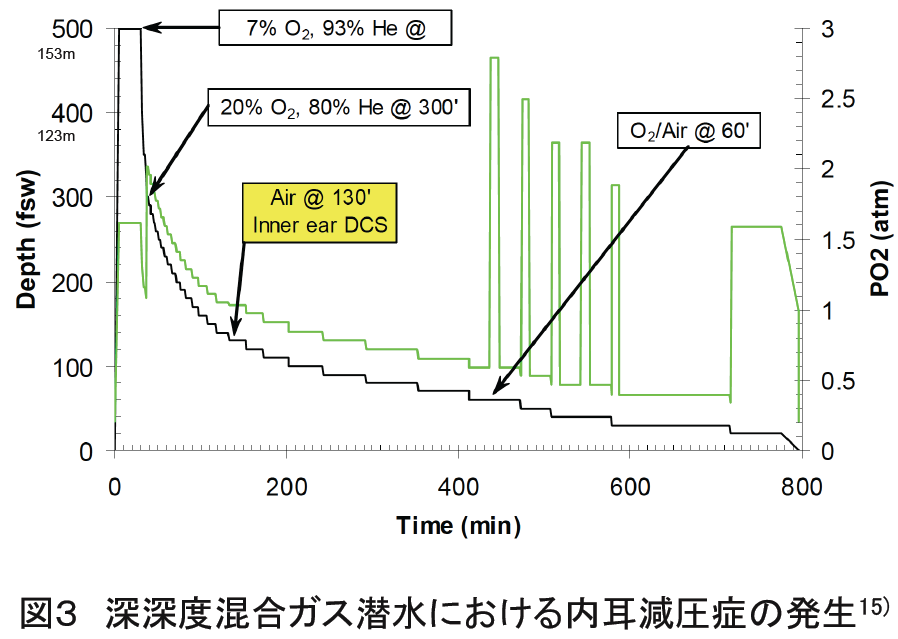

1970 年代に油田開発のため深深度混合ガス潜水の減圧スケジュールについて検討された実験では、滞底

時間30分の作業深度500ftからの減圧において130ftの深度で80%ヘリウムガス、20%酸素の混合

ガスから空気に切り替えられた時に、ほとんど直後に内耳減圧症が発生している15)(図3)。

これは、同圧でのガス切り替えでも過飽和状態が惹起され、内耳の迷路内で気泡が発生するためであり16)、

気圧が高いときに惹起されやすい17)。

1970年代半ばでは60ftから100%酸素を間歇的に呼吸する方法がとられていた。

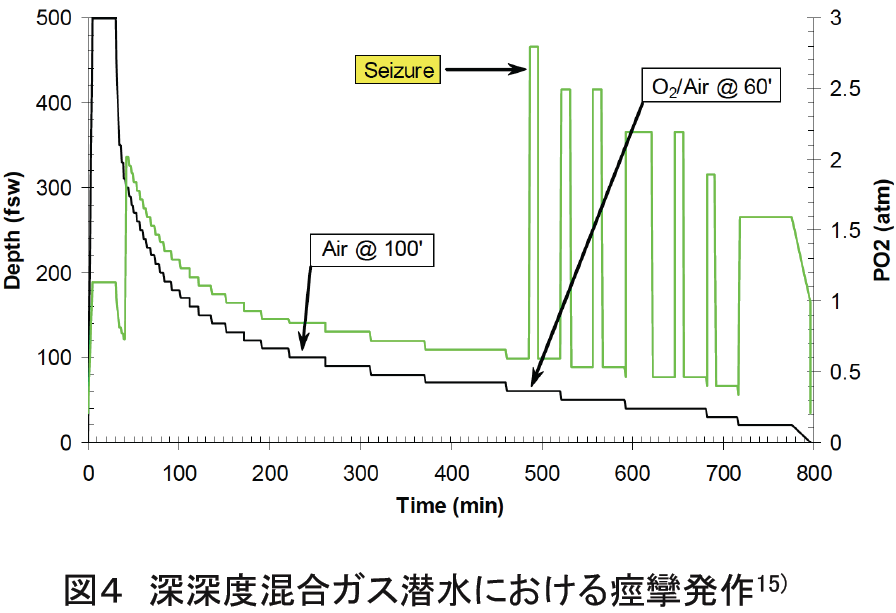

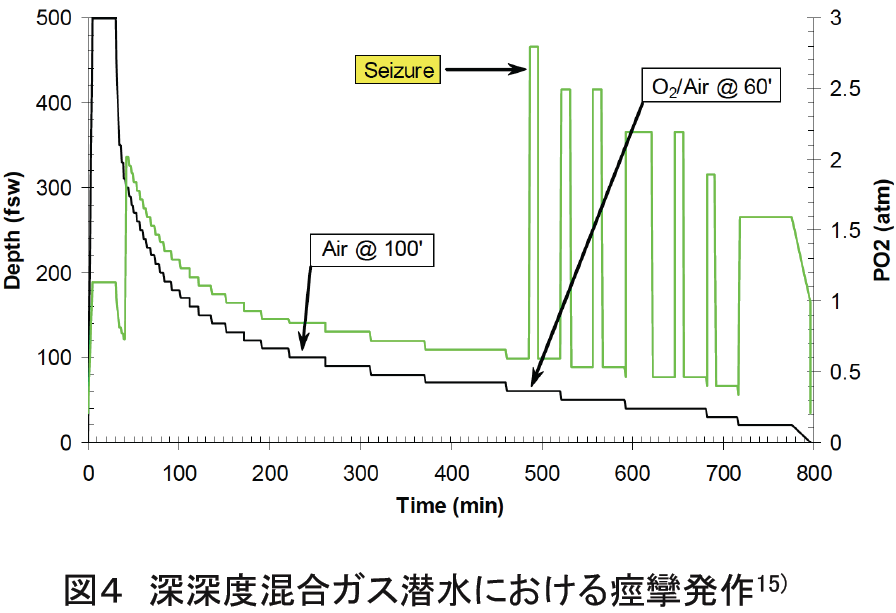

前述の実験でみられた内耳障害を避けるためにヘリウム酸素から空気への呼吸ガスの切り替え深度を130

ftから100ftに下げて検討した実験では、60ftでの100%酸素呼吸時に酸素中毒による痙攣発作が惹起

される例が報告されている(図4)。

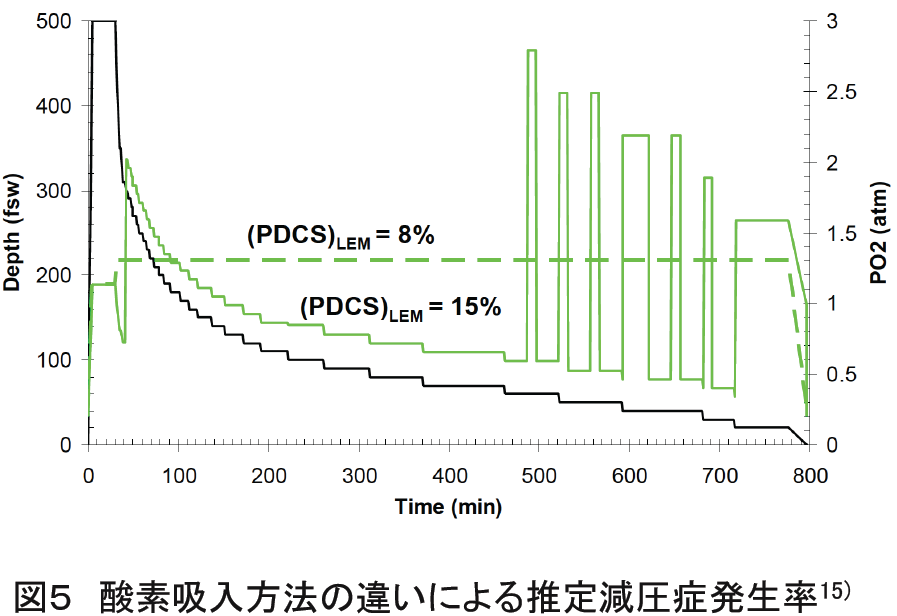

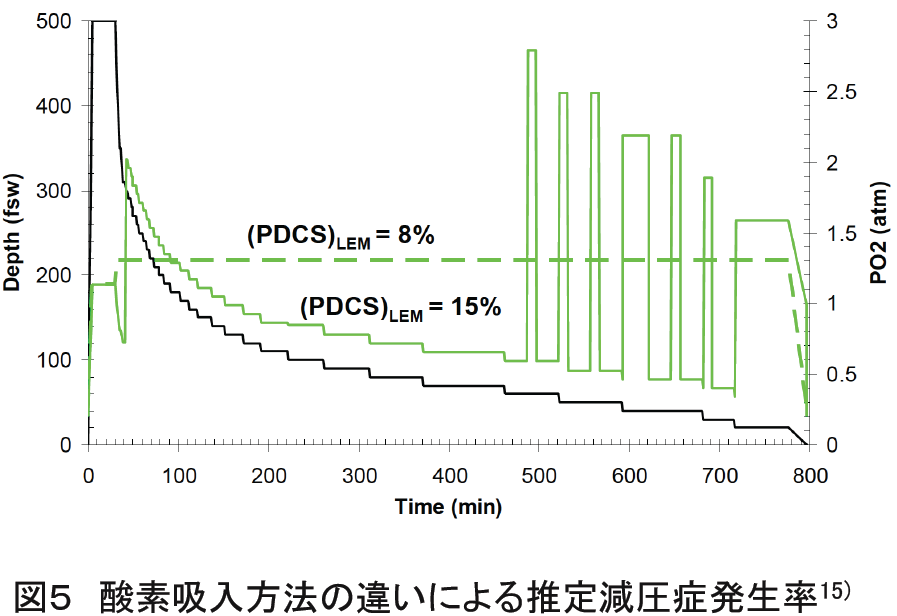

これに対し、酸素投与法を変えた検討では、現在の閉鎖回路式潜水呼吸器において採用されている持続的に

酸素を吸入する方法で分圧を1.3気圧とした場合、推定減圧症発生率は8%となる一方、間歇的酸素投与で

は15%となる。持続的に酸素を吸入する方法は、酸素中毒の発現のみならず、減圧症発生率を軽減させる可

能性がある15)(図5)。

4 自給気式:開式、半閉鎖呼吸回路方式(半閉式)、閉鎖呼吸回路方式(閉式)の潜水において

減圧障害につながる病態・原因18)

1)

酸素中毒

酸素を用いる潜水は、減圧に有利である反面、酸素吸入時間と酸素分圧に依存して酸素中毒が出て

くるようになる。致命的となりやすい全身痙攣については、トンネルビジョンと言われる視野狭窄等

の症状が事前に現れることもあるが、突然に痙攣が発現することもあり予測困難なことがある。酸素

中毒の発現には、個人差があり、また同一の者でもかなりのばらつきがある。

潜水と関連して酸素中毒の発現を促進するものに高炭酸ガス血症があり、潜水様式や潜水方法に注

意が必要である。通常のリクエーショナルダイビングで使用する開式スクーバでは稀であるが、潜水

用呼吸ガスとして酸素濃度の高い混合ガスや純酸素ガスを使用する半閉式潜水器、閉式潜水器では、

潜水器の整備状況、潜水時間、潜水深度、水温等の諸要素により発生することがある。

水中で酸素中毒による痙攣発作が起きた場合、動脈ガス塞栓症になりやすく、緊急再圧治療が必要

となる。また、一日の酸素暴露量が許容範囲内でも、慢性の蓄積的な酸素毒性として知覚障害が出て

くることがあり、減圧障害との鑑別が必要になる。

2)

低酸素性意識消失

空気を使う通常の開式スクーバ潜水であれば、呼吸する酸素分圧は0.21気圧以上であるので、

低酸素を引き起こすことはないと考えられるが、ガス切り替えを行って高濃度酸素と空気を切り替え

て使用する潜水では低酸素性意識消失を起こす可能性が出てくる。

高濃度酸素から空気呼吸に切り替えた直後に、急激な酸素分圧の低下のため脳組織が一過性の低酸

素状態になる事があり、意識消失や痙攣などの酸素中毒類似の症状が出現する「離脱現象

(off phenomenon)」は注意が必要である。

その他、低酸素状態を作る原因として、不適切な酸素濃度や一酸化炭素で汚染されたガスが混入さ

れたボンベの使用、半閉式潜水器のオリフィスのブロック、閉式潜水器における酸素供給不良や呼吸

袋の不適切なパージング等の呼吸ガスや潜水器の不適切な使用がある。

3)窒素酔い

潜水深度が深くなると、空気や窒素酸素混合ガス潜水では、アルコール飲用時と類似した症状を呈

する、いわゆる窒素酔いの影響が大きくなる。自信が増加し注意力が低下するため、呼吸ガスボンベ

の圧力低下に気づかず、深深度でエア切れに陥り、事故を起こすことがある。

窒素酔いは、感受性に個人差が顕著であり、症状発現は早く潜水直後に出現し、深度が浅くなれば

症状は軽減する。注意すべきは、潜水経験により自覚的には窒素に対する耐性を獲得したという錯覚

がある。他覚的検査では、耐性が見られる事はないので、深深度の潜水の経験があるからといって過

信することは危険である。

4)中耳気圧外傷:鼓膜の破裂

耳管通気不良により水中で鼓膜が破裂すると、中耳に入った海水で内耳内の温度変化を引き起こし、

内耳リンパの移動が生じて回転性めまいが発現する。このためダイバーは上下感覚が消失し、パニ

ックに陥りやすい。パニック状態での急速浮上は、肺気圧外傷の原因となる。

内耳リンパの移動は、温度変化が収まれば消失するので、対策としては、めまいが収まるのを待っ

てゆっくり浮上するのが良いとされている。

5)肺気圧外傷

肺気圧外傷の原因として潜水の異常によるものとしては、

(1)レギュレーター異常によるフリーフローやボンベのエア切れによる呼吸ガス供給のトラブル。

(2)コントロールできない急浮上となる浮力調整ミス。

(3)浮上中の深呼吸や間歇的呼吸(スキップ・ブリージング)でも肺気圧外傷を引き起こすことが

ある。

スキップブリージングは一方で炭酸ガスの蓄積を招くことがあるため、酸素濃度が高い呼吸ガスを

使用する潜水では酸素中毒を引き起こす可能性を増大させ、痙攣発作により肺気圧外傷を引き起こす。

肺気圧外傷を臨床上疑った場合には、使用した潜水器についてダイバーから得られる情報は、診断上

重要である。

肺気圧外傷の原因として身体の異常によるものとしては、

(1)パニック

(2)咳嗽

(3)気管支炎や気管支喘息による気道狭窄

(4)気腫性囊胞や肺気腫

(5)気胸の既往がある時に肺が限局して脆弱となっている場合などがある。

肺気圧外傷は、通常の潜水よりも、浮上中のバディ同志の呼吸訓練、妨害排除訓練、緊急浮上訓練

といった高リスクの訓練中に起きやすいため、再圧治療装置で直ちに対応できる態勢を取った上で、

それらの訓練を計画するのが望ましい。

5 減圧障害発症に関わる因子としての温度、運動、呼吸ガス

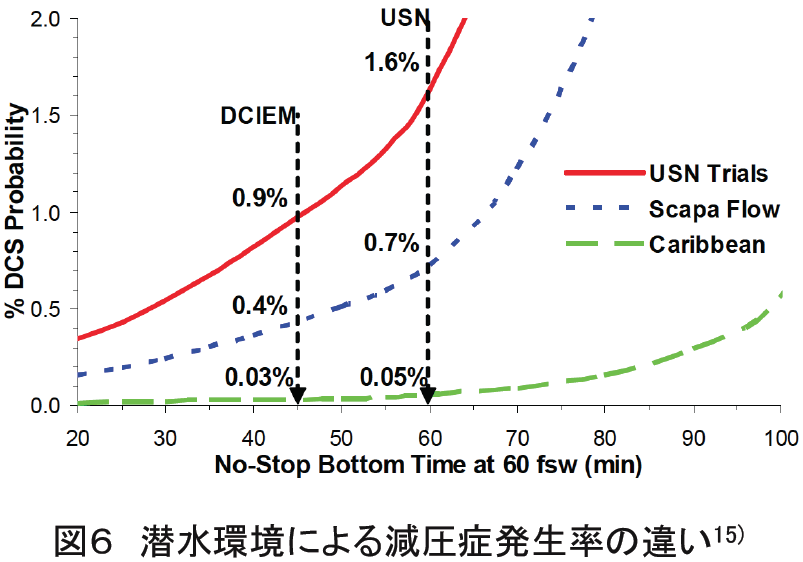

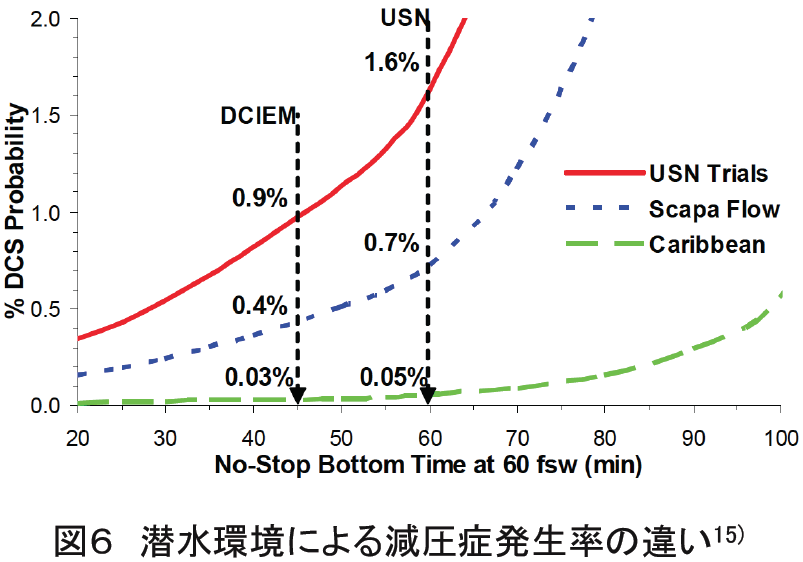

温度と運動を検討する上で海軍潜水、スカパ・フロー沈船潜水、カリブ海ボート潜水の3つの異なる潜水

環境を比較した興味ある報告がなされている15)26)。

ウエットスーツを使用し、水中の運動量が多く、減圧中は運動せず、水面到着するときは冷たい環境とし

た再圧装置内の減圧テーブル開発のための

・カナダ、英国及び米国海軍の潜水2572例中、減圧症の発症が70例(発症率3.1%)

・スコットランドのスカパ・フローにおける水温10℃の冷水域でドライスーツを使用する沈船潜水

6,527例中、減圧症18例(発症率0.3%)、

・カリブ海で水温21℃から27℃の暖かい水域で潜水中も潜水後も運動量が少ないボート潜水

51,497例中、減圧症8例(発症率0.020%)

のデータを用いた、滞底時間に応じた深度60ftの無減圧潜水に対するロジスティック回帰モデルによる推定

減圧症発生率は図6のようになる。

無減圧潜水限界として米海軍潜水マニュアル19)にある60分の滞底時間と、DCIEM潜水マニュアル20)にある

45分の滞底時間について、それぞれの推定減圧症発生率は、海軍の潜水では0.88から1.64%、スカ

パ・フロー沈船潜水では0.42から0.73%、カリブ海ボート潜水では0.03から0.05%となって

おり、潜水環境による違いが顕著となっている。

呼吸ガスについては、閉式潜水器Mk16を使った、酸素分圧を0.7気圧に維持させた混合ガス潜水で、

窒素ガスとヘリウムガスを用いた場合の減圧症発生率を検討した研究では、全減圧症発生率についてはヘリウ

ムガスの3.6%に対し窒素ガスでは5.4%であり窒素を用いた潜水に多かったが、II型減圧症に限ると

ヘリウムガスが1.4%に対し窒素ガスは0.8%となりヘリウムガスを用いた潜水に多いという逆の結果で

あった21)。

超音波を用いた検討では、ドップラースコア3もしくは4という高スコアを示すのが窒素潜水では25%

であるのに対し、ヘリウム潜水では43%と高率であった。酸素分圧を1.3気圧に維持したときの検討では

更に、ヘリウム潜水における全減圧発生率は1.8%と減少しているにもかかわらず、II型減圧症は1.6%で

あり、ほとんどがII型減圧症という結果であった22)。

6 減圧障害の発症部位と症状発現までの時間19)23)

減圧で出現した気泡による組織の物理的障害や血管閉塞が起こり、最初の症状が発現する(気泡の一次的

な影響)。気泡の影響はこれだけに留まらず、その後複雑な病態が形成され、症状が強くなったり、新たな症

状が出現するようになり(気泡の二次的な影響)、重症化し難治性となる。

この病態は、気泡発生から早い段階で起こるため、発症後直ちに酸素再圧治療をする必要がある。

減圧症の症状発現は、大部分が水面浮上後6時間以内である。米海軍の空気潜水データベースによると、

水面浮上後の発症率は、

1時間以内:42%

3時間以内:60%

8時間以内:83%

24時間以内:98%

となっており、48時間以降はほとんど可能性がないと考えられるが、症状発現に気づかず数日経って

症状がはっきりしてきたという症例もある。

なお、ガスが動脈内に入り塞栓症状で発症する動脈ガス塞栓症(空気塞栓症)は水面浮上後10分以内に

発症する例が多く、95%は水面浮上後2時間以内である。空気塞栓症でも、6時間以上経過した後でも発症

することがある。

気泡の二次的な影響により新たな症状が出るあるいは増悪する場合は、重症化しやすく、再圧治療が効きに

くくなる。気泡の一次的な影響で組織が虚血状態に陥り、その後血流が再開されたときに炎症と関連のある様々

な物質が出て障害を起こす、いわゆる虚血再灌流障害という病態が形成されるが、この病態は、気泡発生から

1〜2時間程度の早い段階で起こっていることがあるため、発症後直ちに酸素再圧治療をする必要がある。

水面到着後直ちに発症するものは空気塞栓症の可能性が高く重症であるが、脳塞栓では50%が3分以内、

脊髄塞栓では50%が9分以内という報告がある24) 。

減圧障害の症状別発生頻度については、四肢の痛みが最も多いといわれる職業潜水士と違って、レクリエー

ショナルダイバーに関しては神経症状が最も多く、その90%は四肢の症状で、上肢は下肢の2倍の頻度でみ

られ、重篤な神経障害を示すのは少数であり、多くは軽度である。

脊髄神経症状に先行して皮膚症状(大理石斑)がみられる場合や、腰部の帯状痛出現後に排尿障害へ進行す

る場合があるため、経過をみることが大事である。自律神経含めすべての神経・感覚器が障害される可能性を

持ち、神経障害に特徴的なパターンはないため、注意深い観察や診察が必要である。

肺に気泡の影響が出た場合には、肺型減圧症(チョークス)として発症するが、息切れ、チアノーゼ、胸痛、

咳は、潜水による肺水腫と同じ症状であり、判別は困難な場合がある。潜水深度が浅く、潜水時間も短く、体

の中に溶け込んでいる窒素ガス量が少ないときには、チョークスは考えにくく、水温が低い環境で強度の運動

など心臓血管系に負担がかかるような場合は、潜水による肺水腫の可能性が高く、その場合は一晩で回復する

ことが多い。

潜水後の異常な倦怠感や疲労感、また、集中力低下や性格の変化も減圧障害の症状として出てくる事がある。

内耳に発症する減圧症は、回転性めまい、吐気、嘔吐、眼震、聴力低下、耳鳴といった症状を呈するが、早

期の積極的な酸素再圧治療が必要とされている。ヘリウム酸素混合ガスを用いた深深度潜水では内耳の減圧症

が起きやすく、レクリエーショナルダイバーでは希であると言われていたが、減圧障害の2.8%に発症した

28例中26名は空気潜水で発症していたとする報告がある25)。

[ 文献 ]

1) Moon RE, et al.: Breath-hold diving and cerebral decompression illness.

Undersea Hyperb Med.

2010;37(1):1-5.

2) Tamaki H, et al.: Repetitive breath-hold diving causes serious brain

injury. Undersea Hyperb

Med. 2010;37(1):7-11.

3) Kobayashi S, et al.: In vitro surfactant mitigation of gas bubble contact-induced endothelial

cell death. Undersea Hyperb Med. 2011;38(1):27-39.

4) Kowalski JT, et al.: Neuropsychological deficits in scuba divers: an

exploratory investigation.

Undersea Hyperb Med. 2011; 38(3): 197-204.

5) Gempp E, et al.: Brain MRI signal abnormalities and right-to-left shunting in asymptomatic

military divers. Aviat Space Environ Med. 2010 Nov;81(11):1008-12.

6)Olszański R, et al.: Activation of platelets and fibrinolysis induced

by saturated air dives.

Aviat Space Environ Med. 2010 Jun;81(6):585-8.

7) Henckes A, et al.: Hemoptysis and pneumomediastinum after breath-hold

diving in shallow water

: a case report. Undersea Hyperb Med. 2011;38(3):213-6.

8) Schiffer T, et al.: A New Pathophysiological Mechanism Behind Drownings In Breath-Hold Divers

; Arterial Gas Embolism After Glossopharyngeal Insufflation. Undersea

Hyperb Med.

2010;37(5):340-1.

9) Ski C, et al.: A Study Of Glossopharyngeal Inhalation, Looking For Arterial

Gas Embolism.

2010;37(5):339.

10) Chung SC, et al.: Glossopharyngeal insufflation causes lung injury in trained breath-hold

divers. Respirology. 2010;15(5):813-7.

11) Ferrigno M et al., Cardiovascular changes during deep breath-hold dives

in a pressure

chamber; J Appl Physiol.1997;83(4):1282-90.

12) Sieber A, et al.: Advanced instrumentation for research in diving and

hyperbaric medicine.

Undersea Hyperb Med. 2010;37(5):259-69.

13) Breskovic T, et al.: Cardiovascular changes during underwater static and dynamic breath-hold

dives in trained divers. J Appl Physiol. 2011;111(3):673-8.

14) West JB,

Respiratory Physiology, 2nd Ed. Williams & Wilkins, Baltimore (1979)

15) Vann RD, Denoble PJ, Doolette DJ. Assesing the risk of decompression

sickness.

In: Vann R, Mitchell S, Anthony G, Denoble P,eds. Technical Diving Conference;

January 18-19, 2008; Durham, NC: Divers Alert Network; 2009: 158-177.

16) Doolette DJ, Mitchell SJ. Biophysical basis for inner ear decompression sickness.

J Appl Physiol. 2003 Jun;94(6):2145-50.

17) D‘Aoust BG, Smith KH, Swanson HT, et al. Prolonged bubble production by transient

isobaric counter-equilibration of helium against nitrogen. Undersea Biomed Res.

1979 Jun;6(2):109-25.

18) 鈴木信哉,

鷹合喜孝, 田中光嘉, 只野豊: 潜水の方法や目的を考慮した安全管理と対処.

日本臨床高気圧酸素・潜水医学会雑誌. 2010;7(1):20-30.

19) U. S. Navy Diving

Manual. Revision 6,Naval Sea Systems Command Publication NAVSEA

0910-LP-106-0957. April 2008.

20) DCIEM Diving Manual. Parts 1 and 2. North York, ON, Canada:

Defence and Civil Institute of Environmental Medicine, Department of

National Defence 1992.

21) Shannon J. The relationship of inert gas and venous gas emboli to decompression sickness.

M.S. Thesis, Mechanical Engineering and Materials Sciences Dept.: Duke

University; 2003.

22) Gerth WA, Johnson TM. Development and validation of 1.3 ata PO2-N2-He

decompression tables

for the Mk 15 Mod 1 UBA. Panama City, FL: Navy Experimental Diving Unit;

2002.

Report No.: NEDU TR 02-10.

23) Francis, T James R.; Mitchell, Simon J.: Manifestations of Decompression Disorders.

In Brubakk, Alf O.; Neuman, Tom S. Bennett and Elliott's physiology and

medicine of diving

(5th Revised ed.). United States: Saunders. 2003, pp. 578–599.

24) Francis TJ, Pearson RR, Robertson AG, Hodgson M, Dutka AJ,

Flynn ET: Central nervous system decompression sickness: latency of 1070 human cases.

Undersea Biomed Res. 1988;15(6):403-17.

25) Smerz RW:

A descriptive epidemiological analysis of isolated inner ear decompression

illness in

recreational divers in Hawaii,

Diving and Hyperbaric Medicine Volume 37 No. 1 March 2007;37(1):2-9.

26) Vann RD, Denoble PJ, Uguccioni DM, Pollock NW, Freiberger JJ, Pieper CF, Gerth WA, Forbes R:

The risk of decompression sickness (DCS) is influenced by dive conditions.

Diving for Science;2005: AAUS; 2005

|