Medical Information Network for Divers Education and Research

法医学からみた スキューバ・ダイビング事故

向井 敏二 聖マリアンナ医科大学 法医学教室

はじめに

法医学の使命は「法律上問題となる医学的事項を研究し、解明することにより、その時代における社会の要求に的

確に応じること」とされている。日本社会は「集団」から「個」の時代へと移り変わり、社会の安全と秩序だけでなく個々

の人権や福祉の向上が重要視されるようになった。

こうした変化にともない、法医学が対象とする事象もこれまでのような凶悪犯罪だけではなく、社会で発生するあらゆ

る事象へと広がりつつある。

しかしながらスキューバ・ダイビング中の死亡事故例に関しては、平成12〜16年の5年間に合計73例もの犠牲者

(DAN

JAPAN調査)があるにもかかわらず、その大半は死因精査を目的とした解剖や使用器材の検査すら行われて

いないのが現状であり、事故原因究明への総合的調査(捜査)が尽くされているとは言い難い。

本稿ではそうした現状を解説し、事故調査をめぐる諸問題とその対策について意見を述べたい。

1.法医学の役割

法医学講座は大学設置基準に基づき全国80箇所の大学医学部・医科大学に設置されている。

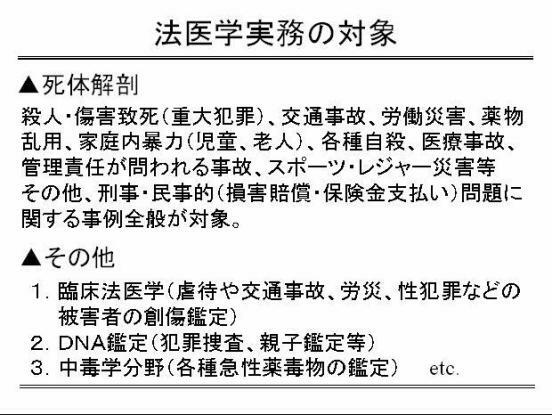

表1に示すように、法医学の対象は臨床法医学などという新分野へも近年拡大しつつあるが、社会一般には変死体

を司法解剖する部署というイメージが強いのではないだろうか。

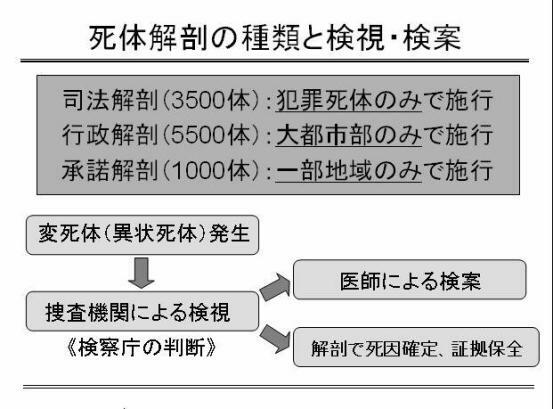

法医学が行う死体解剖(表2)には、主に犯罪死体を対象とする「司法解剖」、非犯罪死体に対して死因究明を目的

に行われる「行政解剖」、死因解明を望まれる御遺族の希望に基づいて行われる「承諾解剖」の3種類がある。しか

し、司法解剖は犯罪性がよほど濃厚でないと実際には施行困難であり、また行政解剖は東京や大阪等の大都市部の

みに設置された制度であること、承諾解剖は御遺族の金銭的負担面などからいまだ全国的には普及していないこと

等、様々な制約が存在しているのが現状である。

通常、病気で入院中の患者が死亡した場合のような「明らかな病死体」以外の死体(変死体もしくは異状死体)が発

生すると、届出を受けた警察等により捜査活動(検視)が行われる。

その際、医学的判断が必要となるので、一般臨床医もしくは法医専門医による外表検査(検案)が行われる。その結

果、「死因が全く不明な場合」もしくは「犯罪性が強く疑われた場合」に限り法医解剖が行われることになる。概算では

あるが、我が国の年間死亡者数を100万人とすると、変死体数はその約1割にあたる10万人、年間の法医解剖体数

は1万体であることから、解剖される変死体は全体の僅か1割という計算になる。

これからも判るように、我が国では犯罪性が濃厚とまでは言えない変死体のほとんどは、医師が行う外表検査のみ

で推定死因が付けられ、捜査は終結していると言っても過言ではないのである。

2.最近5年間に施行されたスキューバ・ダイビング関連解剖例

−法医学関連78機関へのアンケート調査結果より−

さて、そうした変死体取り扱いの現状にあって、我が国で発生したスキューバ・ダイビング中の死亡者はどの程度解

剖されているのだろうか。

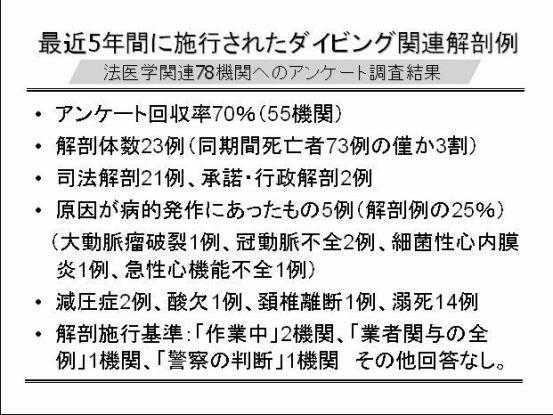

今回の発表に先立ち、全国の法医学関連78機関に対して最近5年間に施行したダイビング関連の解剖例に関する

アンケート調査を行った(表3)。

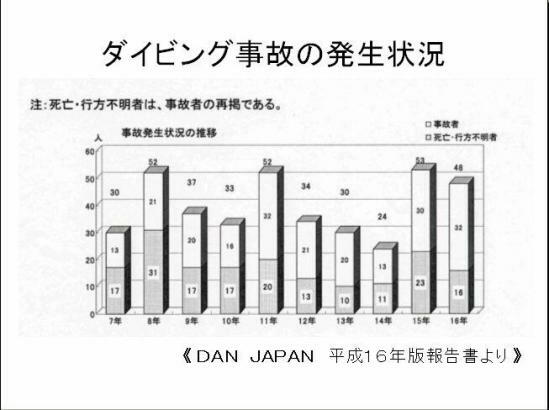

その結果、5年間に全国で施行された法医解剖数は23例、これはDAN

JAPANの調査(図1)による同期間の死亡者

数73例のわずか約33割程度であった。

これらの大半は「業務上過失致死被疑事件」として司法解剖が行われているが、琉球大学(沖縄)が施行した9例を

除くと、他の都道府県では5年間でほとんど解剖が施行されていない実態が浮き彫りとなった。

あわせて、スキューバ・ダイビング中の死亡事故に対して解剖するか否かの「規準」についても調査したが大半が「回

答なし」であり、ダイビング事故に対する法医学者の問題意識の低さが明示される結果であった。

回答があった機関のうち、「作業中」とした2機関については労災事故という観点から作業ダイバーのみを解剖対象と

捉えているものであり、「業者関与の全例」とした1機関(琉球大学)以外はほとんど全ての機関がいわゆるレジャーダ

イビングの事故を初めから想定していないように感じられた。

スキューバ・ダイビング中の死亡者は当然のことながら「変死体」として扱われ、前項で述べたとおり警察等による捜

査と医師による検案が行われ、その結果で解剖の必要性が判断される。

しかし、ダイビングに関する知識もあまりなく、また未熟なダイバーが業者まかせで行うことの多い我が国のレジャー

ダイビング事情に熟知していない捜査員が、事故発生当日の短時間内にその犯罪性の有無を判断することは確かに

困難である。

またこれが医療事故であれば、医療への不信を強く訴える遺族の声により「一応解剖」ということにもなり得るのであ

るが、ダイビング事故の場合、遺族からのそうした訴えも現段階ではあまり聞こえてこないようである。

ましてダイビングの特殊性などほとんど知らない医師が、溺死に至った原因を調査する必要性も指摘せずに、死体

の鼻口部から泡沫混じりの水様液が漏れ出ていることのみを以って「死因は溺死」と断言したならば、捜査員が「解剖

まで行う必要はないだろう」と判断してしまうのも無理からぬところである。

ダイバーであれば周知のことであるが、ダイビング事故は海中や海面で発生するのだから、死亡者の多くが最終的

に溺死するのは当然である。

大切なのはダイビング中に過圧傷害や減圧障害、器材の失調等がなかったか、また死亡者の技量不足やパニック

はあったとしても、そういった未熟なダイバーを溺水に陥らせた点で業務上の過失はなかったのかという点である。

全国で発生した変死体の解剖率が約1割であるのに対し、ダイビング事故の解剖率はそれよりやや高く3割であった

のは一応評価すべきなのかもしれない。

しかし冒頭でも述べたように、やがては民事上の問題(賠償責任等)に発展する可能性があるとするならば、捜査機

関・法医学機関ともにそれらを視野にいれた捜査と検査を尽くすべきではないだろうか。

我が国におけるダイビング中の死亡者が、「真の死因」も究明されないまま単に「パニックや技量不足による溺死」と

して片付けられてしまう主な原因は、こうした捜査機関と医師双方の知識と経験不足に基づく問題意識の欠如にあると

思われる。

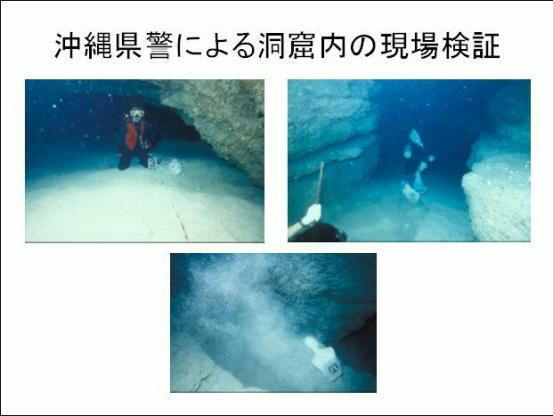

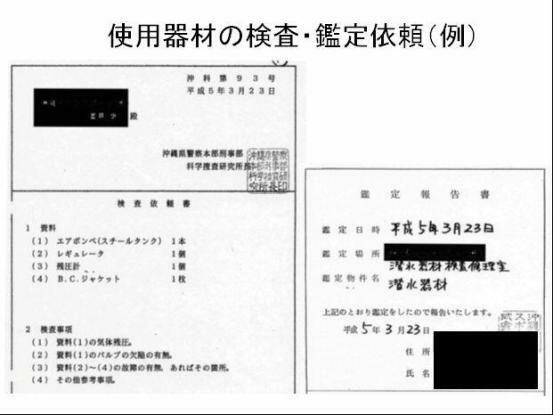

3.沖縄県におけるダイビング事故に対する取り組み

沖縄県では、1982年より沖縄県警と琉球大学医学部法医学教室との合議により、スキューバ・ダイビング中の死亡

事故は解剖により死因を明らかにするとともに、専門家による使用器材の検査・鑑定を行うこととなっており、今日でも

なおその体制が継続されている。

現在までに行われた解剖体数は34例(年齢19〜65歳、男28例、女6例)でその大半は溺死が直接死因である

が、病的発作が溺水の原因であると判断された例が7例(20.6%)もあった点は特筆すべきであろう。

前述の全国法医学関連機関へのアンケート調査結果(表3)でも同様な例が約25%あったことを考え併せると、ダイ

ビング中の死亡事故の約2割程度は病的発作が原因である可能性も窺われ、そうした点からも解剖の重要性をあらた

めて強調したいと思う。

沖縄県での死因究明へのアプローチも、現在までのところ残念ながら警察等の捜査機関と法医学機関のみの協力

体制であり、ダイビング専門機関等も交えた総合的事故調査としては行われていないため、真の事故原因が究明され

た例は必ずしも多くない。

とは言え、県単位でのこうした取組みは高く評価すべきであり、各地域の参考になれば幸いである。

4.医療事故とダイビング事故

医療行為とスキューバ・ダイビングはどちらも専門性が高く、また危険性をはらんでいる点で共通している。

本来、医療はすべからく危険性を有しているものだが、その危険を恐れるばかりでは救命手段を失うことになるの

で、特例として「許された危険」という法律上の考え方が前提にある。

しかし、昨今の世の中には「医療は絶対安全であるべき」といった妄想がまかり通る風潮がある。そもそも医療行為

が危険性を有する以上、医師がどんなに注意を払っても、危険な医療行為ではある確率で事故が発生する。

にもかかわらず、そうして発生した事故によって悪結果が生じれば直ちに「医療ミス」として医療側は罪を問われ、損

害賠償を請求されることとなる。スキューバ・ダイビングも然りである。

「ダイビングはそもそも危険な行為」と言ってダイバーの「自己責任論」を持ち出したところでそんな理屈は社会に通じ

るべくもない。

ダイビング業者が「十分な注意をはらっていた」との言い訳に終始すればするほど「保身姿勢」を責められるだけであ

る。そうかといって事故を隠せば「組織ぐるみの事故隠し」としてマスコミから糾弾される。

幸いなことに、ダイビング事故は現時点ではまだそこまでの社会的注目を集めていないのかもしれない。しかし、近

年民事裁判に移行するケースも散見されることから、やがては医療事故と同様にそうした社会の批判が向けられるの

ではないかとの危惧を抱かざるを得ない。

医療界はこの数年マスコミから完膚なきまでに叩かれたことにより、厚労省からの厳しい監視と指導がはいり、ここに

きてようやくある種の自浄効果が実を結び始めているように思われる。

かつてどの機関でも横行していた「事故隠し」はもはや絶対と言ってよいほど在り得なくなり、長年見逃されてきた患

者を取り巻く種々の危険についても、各機関からの「ヒヤリ・ハットレポート」の提出義務化によりかなり改善されてき

た。そして中には同じ医師からみても、尊い命を託された者の行為とはとても思えない、

許し難い医療が現にあるという事実も明らかとなってきた。しかし同時に、国民の医療に対する信頼は失墜し、一方

では敢えて危険をおかしたくない医師が医療を消極化するような事態にも発展しかねない状況にある。

医療界と同様にダイビング業界の中にも良い業者、悪い業者があるのは当然である。

しかし、常識的に許されない業者には改善が求められるべきであるし、また排除されることもやむを得ない場合があ

るだろう。

また、人身被害のあった事故だけでなく、大事には至らなかったがヒヤリとしたようなケースは誰しも経験があるはず

であり、そうしたデータの集積によりまずは実態を把握することが、事故防止への第一歩であろう。

医療界のように国民からの信頼を失墜させてしまう前に、安全なダイビングを目指した業界の努力が強く望まれると

ころである。

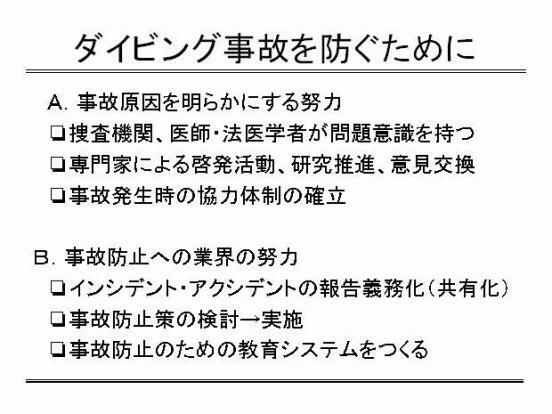

5.スキューバ・ダイビング事故を防ぐために

既に発生した事故原因を明らかにすることが、ダイビング事故を防止する上で重要なのは言うまでもない。

しかし、既に述べてきたように我が国では事故原因を究明する立場の捜査機関や我々医師・法医学者に専門知識や

問題意識が不足していることから、死亡者の解剖はもとより、原因究明に向けた専門家の協力体制を構築することす

ら容易ではないと思われる。

今後はそうしたシステムを確立すべく、各方面の専門家による啓発活動や研究活動と、当学会のような場における地

道な意見交換の積み重ねが必要と思われる。

他方、医療事故の場合と同様にダイビング事故の調査が警察主導で行われる以上、主たる目的は「過失を問えるか

否か」という点であることに注目すべきであろう。

なぜならば、加罰を前提とした警察の捜査があまりに強調されると、医療界がそうであったようにダイビング事故はむ

しろ表面化し難くなり、事故防止のための実態把握には逆効果になってしまうのである。

医療事故防止をめざす厚労省は昨年から第三者機関による審判機構を新設し、重大ミスが明らかなケースを除き同

機構で過失の有無を判定する試みを開始した。

医療事故防止を目指したこのような取組みが成功するか否かは不明だが、ダイビング事故防止に関しても専門機関

が中心となり、事故およびニアミス例の報告を義務化させるような試みがまず第一歩として必要なのではないだろう

か。

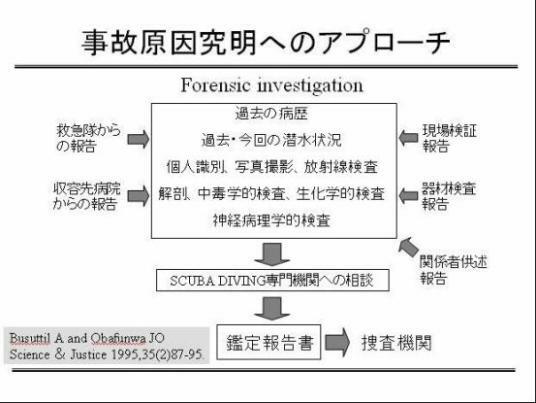

《参考文献》

○ 向井敏二他.海中洞窟内で発生したスクーバ・ダイビング死亡事故.

法医学の実際と研究 33:171-176,

1990.

○ 向井敏二他. スキューバ・ダイビング事故の現状と法医鑑定.

法医学の実際と研究 42:275-281,

1999.

○ 井濱容子他. 沖縄県におけるスキューバダイビング死亡事故の剖検例について.

日本法医学雑誌 58 (1):108,

2004.

○ Busuttil A and Obafunwa JO. A review of the forensic

invesitigation of scuba diving deaths.

Science &

Justice,35(2)87-95, 1995.

26